「APEXはなぜ熱狂的な顧客を獲得できたのか?POLAが実践するコミュニティマーケティングとは【前編】」はこちら

コミュニティを維持・運営していくために、どのようにユーザーと接すればよいのか?イベントや情報など、どんなコンテンツを提供していけばいいのか?『予定通り進まないプロジェクトの進め方』著者でプロジェクト・エディターの前田考歩さんが、「アペックス」ブランドマネージャーの菅 千帆子さんに聞きました。

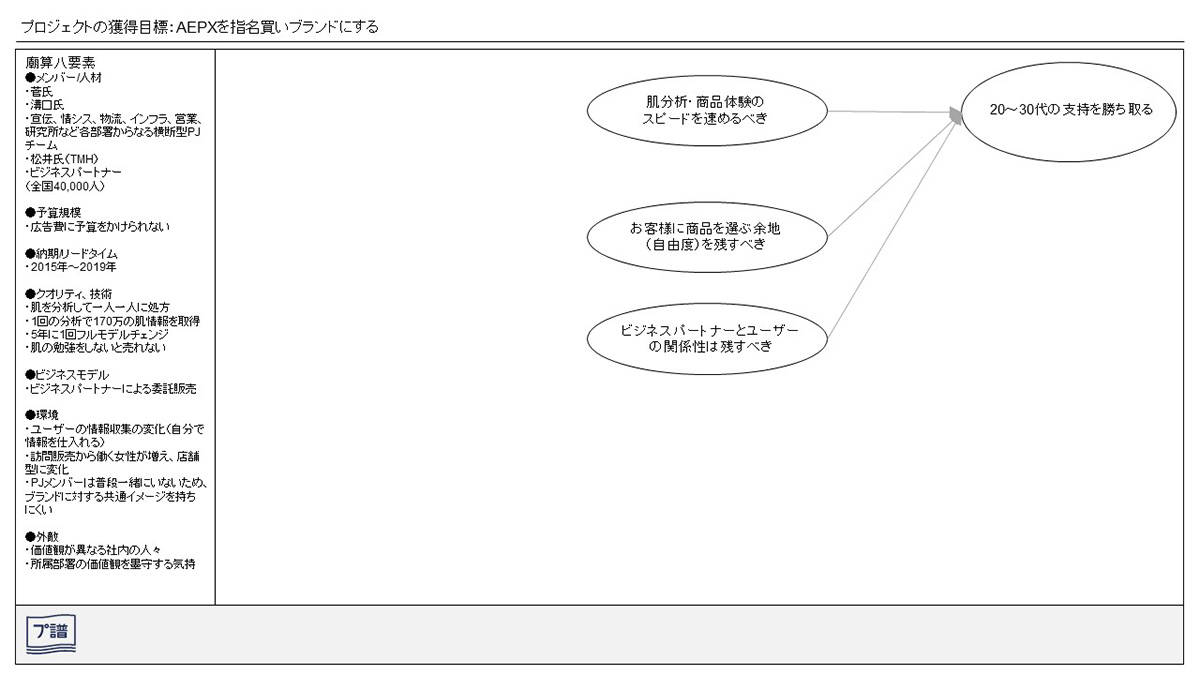

前田:前編でお伺いした、「指名買いブランドになる」という目標の「勝利条件」について教えて頂けますか?勝利条件とは、プロジェクトで掲げた目標が成功したといえる判断基準・評価指標のことなのですが、どういう状態になっていれば、あるいはどういう指標を達成していれば、「指名買いブランド」であると言えるのでしょうか?

菅:そのためにはまず、化粧品業界をとりまく環境の変化についてお話させてください。

APEXが生まれた頃の美容業界には、現代のように専門の雑誌やネットがなかったので、業界側の方がお客様よりもたくさん美容情報を持っていました。APEXでいえばビジネスパートナーが先生役になって、「あなたの肌はこういう状態だから、こんな風にお手入れしなきゃダメよ」のようなティーチングのスタイルがすごく効いた時代です。

しかし、こういった状況がここ5年、10年で変わってきました。ネット社会になってから、お客様自身が情報を調べてくるようになり、ビジネスパートナーの知識を上回るような情報をもつお客さまも増えてきました。そうなると、お客様の「本当はこういうお手入れがしたい」という想いと、ビューティーディレクターがおすすめしたいことにズレが生まれ始めてきたんですね。

前田:そのような状況を変えたいと。

菅:はい。そもそもAPEXのもつパーソナライズする、という特徴は、20-30代の美容感度の高い現代女性たちにこそ支持されやすいはずなんです。なかでも、自分の肌の未来に投資していきたい、というニーズをもっている女性たちに。ここをもっと強化して、APEXの強烈なファンを増やして時代を乗り切っていきたい、と。

前田:つまり「指名買いブランドになる」というプロジェクトの目標に対して、「20代から30代の人たちにファンになってもらう」ということが、勝利条件にあたるというわけですね。

菅:はい。KPIは20~30代の中でも、「自分の肌を資産と捉えて、未来に向けて投資する」層の支持を勝ち得ることです。

「20~30代の」「指名買いブランドになる」ための4つの目標

前田:うまくいっているプロジェクトに共通することとして、いきなり具体的な施策に飛びつかない、ということがあげられます。自社や、お客様、そしてパートナーが「こうなっているべきである」という「あるべき状態」をうまく設定し、それに向かって段階的に施策を実施していきます。これを「中間目的」と呼ぶのですが、今回は「分析のリアルタイム化」などがそれに当たると思います。こうした「あるべき状態」はどのように設定されたでしょうか?

菅:まず「分析のリアルタイム化」はマストでした。もう一つは、「お客様が選ぶ余地を残す」こと。今まではサンプルをお渡しして、「あなたの肌にはこの商品」と半ば一方的に押し付けていたのですが、これをやめようと。三つ目が、これは変えるというよりも維持するものとして、「ビューティーディレクターとユーザーの関係性」です。これは変えてはいけないと考えていました。

前田:分析をリアルタイム化しつつも、ビューティーディレクターとユーザーとの関係性はあえて残されたということですね。この他に、ファンとの共創も大事なテーマとしてあったと思うのですが、ファンとの関係における「あるべき状態」はあったでしょうか?

菅:これまでもマーケティングを行う上で、ユーザーのペルソナは設定していましたが、そこにリアリティを全然感じることができずにいました。そこで、トライバルメディアハウスさんと協力して、「お客様と直接出会える場」を作ってきました。直接出会うことで、メンバーの間で「APEXファンってこう考えるんだね」といった共通項が出来上がってきて、それがプロジェクトのブレない一つの要素になっていました。

前田:「APEXファン」という共通項がプロジェクトメンバー間にできたことで、具体的に良かったことはあるでしょうか?

菅:今このプロジェクトのチームには専任がいなくて、全員兼任メンバーなんです。商品開発、宣伝、市場の設定、情報システム、物流など、部門としては15くらいあって、そこから一人ないし二人が参画してくれている、横断型のプロジェクトです。

そういうメンバーでプロジェクトをやっていて何がきついかと言うと、普段一緒にいないので、ブランドの共通認識や価値観を全員が同じレベルでも持つことがなかなかできないんです。その時に、具体的なAPEXファン像を共有したり、ブランドとお客様の距離感を体感したりする場として、イベントの場というのはすごく価値がありました。

前田:なるほど。では、「ユーザーと直接出会える場をつくる」ということも中間目標と言えるでしょうか。それによって、ブランドの共通認識を持つという意味で。

菅:そうですね。今は年に3か月に1回くらいのペースで開催しています。去年は、京都の町家を借りて、クリエイティブ・シンキングをお客様と一緒にやっています。その時は、パッケージのデザイナーが、デザインに込められた思いや没ネタなど、今回のパッケージに至るまでどういう紆余曲折を経たか、といったことをお客様にお話ししました。こういったイベントを、「APEXラウンジ」というコミュニティの場で行ってきました。

前田:ここまで「分析のリアルタイム化」「お客様が選ぶ余地」「ビジネスパートナーとユーザーの関係性」「ユーザーと直接出会える場」という、4つの「あるべき状態」が出てきました。

これらは大きな方針転換だと思うのですが、冒頭でお話されていたように、「今うまくいっているAPEXブランドなのに、なぜこんなに変えなければいけないのか?」といった反応は出てこなかったんでしょうか?出てきたとして、その壁はどうやって越えられたんでしょうか?

菅:そうですね、そもそもブランドの状況認識そのものがヒトによって大きく違いましたし、状況を変えていくには時間はかかりました。

2014年にリアルタイム分析システム実現という思いを遂げられなかったところから、APEXをリブランドしないとダメだと言って動き始めたのが2015年。一気に変えていこうとしたものの、社内での提案は何度も何度も跳ね返されました。それは、現状を変えた先にどんな良いことがあるのかということを私が社内に想像させることができなかったためでもあります。

前田:ふつうだと心が折れるか投げ出してしまいたくなりそうです。

新着CM

-

マーケティング

マーケティング

「共通点はウッチャン」の異色コラボをスピード実現!花王リセッシュ×焼肉のたれ「エ...

-

クリエイティブ (コラム)

クリエイティブ (コラム)

田中直基さんに聞く 生成AIの黎明期にクリエイターはどう向き合うべきか?(後編)

-

AD

宣伝会議

宣伝会議

【広報部対象】旭化成のグローバル社内イベント成功事例を紹介

-

クリエイティブ (コラム)

クリエイティブ (コラム)

複業のススメ(ホワイト企業で満足してますか?)

-

AD

マーケティング

マーケティング

オンワードのEC成長を支える鍵は?RTB Houseと実現する顧客獲得とロイヤル...

-

広告ビジネス・メディア

広告ビジネス・メディア

グーグル、Cookie廃止を延期 利害調整…年内に終わらず

-

AD

特集

特集

効果がわかる!デジタルOOHの活用事例

-

広報

広報

「ぽぽちゃん生産終了」綴ったnoteが1200スキ以上を集めたワケ

-

クリエイティブ

クリエイティブ

2008年から続く東京ガスの企業CM、ルーツはラジオCMにアリ