博報堂ケトル エグゼクティブ クリエイティブディレクター 木村健太郎さんと、PARTYのクリエイティブディレクター 眞鍋海里さんとともに、これまでターニングポイントとなった事例を交えブランデッドコンテンツの約20年を振り返ります。

(本記事は月刊『ブレーン』2022年6月号巻頭特集「物語の力で共感を呼ぶ 企業のブランデッドコンテンツ活用」より抜粋したものです)。

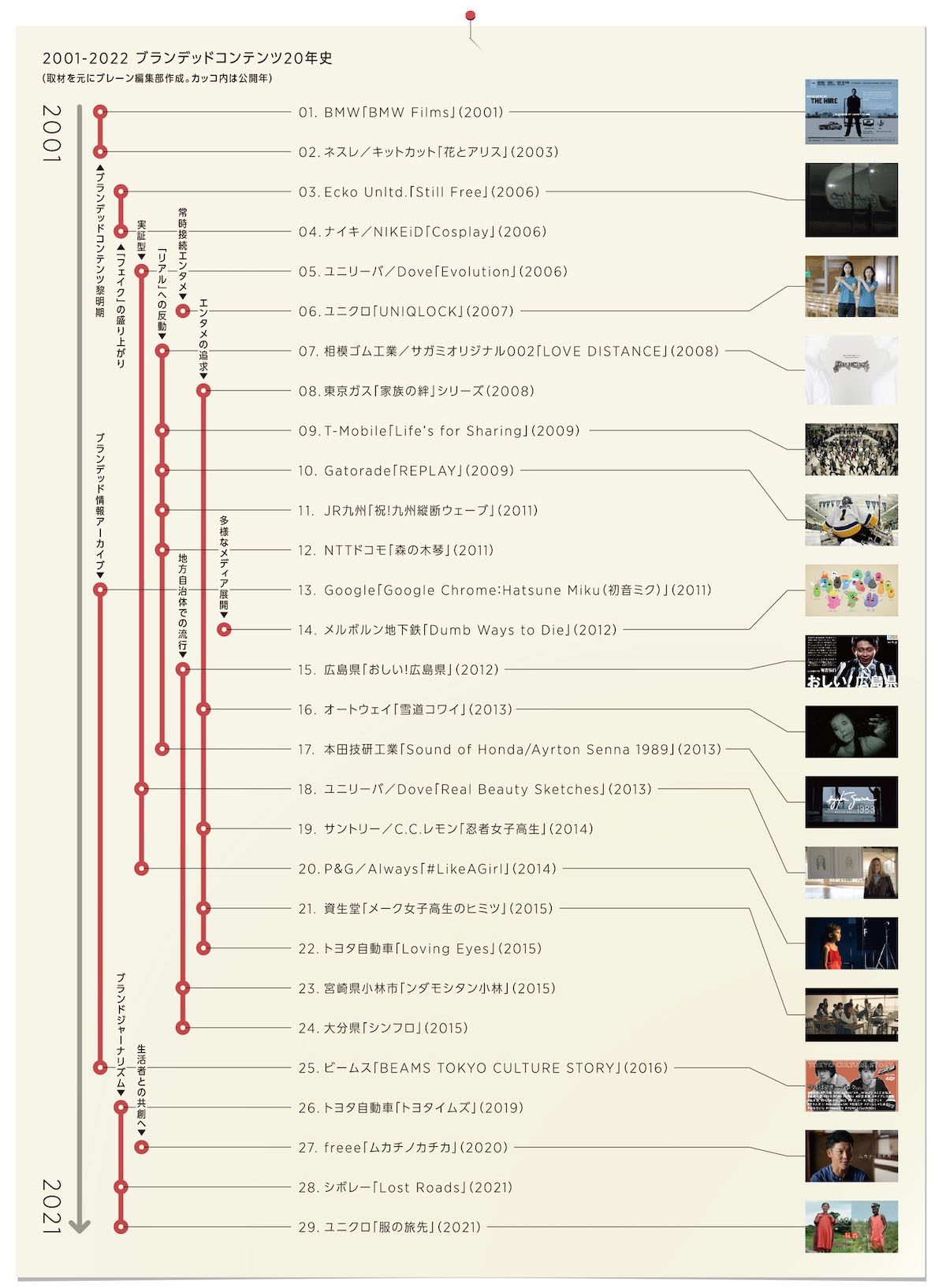

ブランデッドコンテンツ黎明期

「限りなくリアルに近いフェイク」へ

木村:まずは言わずもがな、という感じですが2001年の「BMW Films」(01)からいきましょうか。これはアドではなくコンテンツでブランディングする「ブランデッド」という手法を発明したムービーです。何がすごいかというと、マーケティング予算を広告でなく全部コンテンツ制作につぎ込むという決断をしたこと。著名な監督を起用し、9本のショートムービーを制作。2003年のカンヌライオンズでは、フィルムでもサイバーでも評価できず、広告界を前に進めた「The Way Forward」を評価するチタニウムライオンが創設されました。

眞鍋:僕はその当時はまだ学生でしたが、ブランデッドコンテンツを生活者として最初に体感したのは、「キットカット」(ネスレ日本)の「花とアリス」(2003)(02)だったと思います。「キットカット」の日本発売30周年を記念して、Webサイト「ブレイクタウン」でネット配信された短編映画で、その後長編映画化されました。僕は岩井俊二作品が好きだったのでそこで出会ったと思うのですが。当時「キットカット」に特別編のDVDがおまけで付いて売られていたりしたんです。今思えば国内のブランデッドコンテンツのはしりだったのかなと。

木村:2000年代の事例としては、他にDroga5が手がけたEcko Unltd.の「Still Free」(2006)(03)も。大統領専用機にスプレーで「Still Free」と落書きをする様子を映した素人撮影風の動画ですが、公開されると「これは何だ?」と世界中で一気にニュースになりました。BMW Filmsがブランデッドコンテンツ、エンターテインメントのはしりとするならば、「Still Free」はバイラルムービーのはしりだと思います。2006年はGoogleがYouTubeを買収した年でもあり、バイラルムービーが成立する素地が整ったタイミングだったのでしょう。

眞鍋:僕がプランニングしたオートウェイのWebCM「雪道コワイ」(2013)(16)もまさにこの「Still Free」を下敷きにしてつくった記憶があります。バイラルの仕掛け方もそうですし、低予算でも可能な素人撮影フォーマットの中にCM的なマジックを入れる所を参考にしましたね。

木村:そしてここから「限りなくリアルに近いフェイク」というのが大ブームになるわけです。2006年にカンヌライオンズではバイラルムービーのピークが来て、2007年に僕がPromo & Activationの審査をした時には「NIKEiD」の「Cosplay」(2006)(04)が話題になりました。審査ではフェイクに見えるか否か、が論点になりましたね。

眞鍋:ビジネスマンがカラフルな「アキバマン」たちに追いかけられ、最終的にレンジャースーツとNIKEの靴を渡されて自分も「アキバマン」になるという。リアルタイムで見てなんじゃこりゃと思いました(笑)。フェイクかリアルか、本当にNIKEのプロモーションなのかよくわからない狭間で、世の中がざわついていましたね。

木村:そういう点で、「Still Free」はポジティブな意味で広告業界におけるフェイクニュースの元祖でもあるんですよね。米国防総省に何万件も問い合わせが来たらしいです。

眞鍋:一気に世界中に広がるという現象自体、当時としては全然無かったでしょうし、際立ってますよね。

木村:日本の例でいうとユニクロの「UNIQLOCK」(2007)(06)は常時接続エンタメのはしりだと思っていて。これは時計機能を兼ねたブログパーツで、ユニクロの服を着た女性たちがダンスをするシーンと時計のシーンが交互に続きます。人々が自身のブログやデスクトップのスクリーンセーバーに貼り付けて常時コンテンツに触れられるようになっており、世界中に広がりました。時計のシーンの間に次のダンスの映像のデータが送られてくる仕組みで、ブロードバンド環境が普及し始めたばかりの当時のネット環境でも技術的にちゃんとブレイクスルーしていたのがすごい。

あとダンスの映像とEコマースが融合していて、そこから商品が買えるというのも画期的だった。ダンスの映像がファッションショーのような役割を担っていて、そこにすごい価値があったなと思っています。

眞鍋:この事例から、機能性をまとうとコンテンツとして強くなるなというのはすごく思いましたね。時計やスクリーンセーバーというそもそもユーザーに役立つ機能とブランドを融合している。人々の生活空間に入り込んで、そこをコミュニケーションの場として使うのは斬新でしたね。

“フェイク”の反動で求められた“リアル”なコンテンツ

木村:その少し後に公開されたのが、「サガミオリジナル002」の「LOVE DISTANCE」(2008)(07)。東京(女性)と福岡(男性)で遠距離恋愛中の2人が、12月24日に再会するまでの1億ミリ(1000キロメートル)の道のりを互いに走る様子をWeb上で中継し続けた、リアルタイムドキュメンタリーです。世の中の人が見守る中、2人は最後に大阪城で再会。そこでようやくサガミオリジナルのキャンペーンだと明かされました。

個人的にはこれは「Still Free」で盛り上がった、限りなくリアルに近いフェイクで人をだますような手法への反動だと思っていて。世界中で、“本当”のものを応援したい機運があったのだと思います。

眞鍋:これは個人的にも転機となった作品でした。当社の伊藤(直樹)が手がけたキャンペーンですが、僕も毎日追っかけていました。1カ月も見続ける体験は、ブランドともかなり深い絆になりますよね。

木村:うん。同じ世界で起きているのを実感できるのが新しかったんだよなぁ。

眞鍋:今だとライブ配信は当たり前の技術ですけど、その当時だと走っている映像を配信し続ける技術自体もすごかったですね。応援メッセージを書くと現場に届く仕掛けも、テクニカル的な面でのハードルが高かったはず。僕は当時Webプロダクションにいたんです。社内のプログラマーと仕組みがどうなっているか考察してました。

木村:「フラッシュモブ」という言葉を生み出したT-Mobileの「Life’s for Sharing」(2009)(09)もリアルタイムドキュメンタリーの目撃、という文脈ですよね。ロンドンの駅で人が順に踊り出し、その数は最後には数百人に。音楽が終わると何事もなかったかのように人は散り散りになります。これも編集などで加工するのではなく、実際に行われている様子を目撃したような感覚が人を惹き付けたのかなと。

眞鍋:日本では九州新幹線全線開業に合わせた「祝!九州縦断ウェーブ」(2011)(11)もありましたね。まさにあの場に集まった人たちのリアルな行動が感動を呼びました。

木村:たしかに。もう少し長く、約1年間リアルを追ったものだと、「Gatorade」のキャンペーン「REPLAY」(2009)(10)も。これは15年前に引き分けで終わったアメフトの因縁の決勝戦を、15年後に全く同じ選手で決着を付けさせる企画です。みんなその頃と比べると筋肉が落ちたり太ったりしているので、「Gatorade」のプログラムで鍛え直して挑む、というもの。テレビ番組型の企画で、鍛えるプロセスも全部テレビで放映されていましたね。リアルドキュメンタリーを国民的なお茶の間のコンテンツにしたという新奇性がありました。

眞鍋:やはりドキュメンタリーやリアルは、コンテンツを強くする手法ですよね。

木村:そうですね。それと2009年は、リーマン・ショック直後で広告業界が自信を失ってしまった年だったことも大きい。やはりリアルな人間が織りなすものは人を勇気付けるよねと当時話した記憶があります。

眞鍋:その少し後に、NTTドコモの「森の木琴」(2011)(12)や本田技研工業の「Sound of Honda/Ayrton Senna 1989」(2013)(17)なども。これらもクラフトが素晴らしく、リアルの強さを感じます。

木村:リアルを重視する中でも、この頃からさらにクリエイティブが多様化していきましたね。「Sound of Honda」はF1レーサーのアイルトン・セナが記録した1989年当時の世界最速ラップを、データをもとにムービーや3DCGで再現した企画。データは事実に基づいたものではあるけど、そのままだと味気なくて全然面白くない。それを光と音で当時の興奮をよみがえらせ感動に変換したんですよね。

(……この続きは月刊『ブレーン』2022年6月号に掲載しています)。

【本記事のこの後のTOPIC】

・企業の社会的な役割を担う「アーカイブ」としてのブランドムービー

・国内エンタメムービーが豊作だった2014年前後から地方自治体も参画

・海外から「実証広告」が盛り上がる

・「ブランドジャーナリズム」の手法

・ブランドと生活者が100%同じ方向を向く世の中へ

木村健太郎(きむら・けんたろう)

博報堂を経て2006年に博報堂ケトルを設立。統合キャンペーンから映像作品やデジタルツールまで幅広く企画制作を手がけてきた。映像系では、8年間務めたBOVA審査員、2021年ロンドン国際広告賞フィルム部門審査委員長、2022年アドフェストブランデッドエンタメ部門審査委員長、2022年ショートショートフィルムフェス審査員長などを務める。

眞鍋海里(まなべ・かいり)

1982年宮崎生まれ。大学卒業後、タワーレコード、Webプロダクション、BBDOを経て現職。映像や体験を用いた“驚き”と“発見”を与えるコンテンツを得意とする。オートウェイ「雪道コワイ」は全世界で1000万再生を記録。最近の仕事に、スタディサプリ「18の問い」、LUMINE「ほめよう。わたしたちを。」、ブックオフ「本気のお願い広告」、近畿大学「MAGROBO」などがある。