多くの企業がDXを掲げる中、その取り組みが部分的な業務改善やツールの導入に留まるケースは少なくない。しかし、花王はDXを「既存のルールやシステムを再設計する『創造的破壊活動』」であると位置づけ、全社的な企業変革を推進している。その思想の根底には、創業以来のたえざる革新の精神を土台としながら、デジタルという観点でも、1960年代と早くからICTをはじめとする外部環境の変化に常に適応してきた歴史がある。

花王のDXを支えるデジタル戦略部門の廣澤祐氏に、BPM(ビジネスプロセスマネジメント)の考え方と、その具体的な進め方について聞いた。

1960年代から続く情報戦略のDNA

DX注目企業としても知られる花王だが、そのデジタル化の取り組みは今に始まったものではない。花王のデジタル活用の歴史は長く、1960年代から先進的なデータマネジメントを行ってきた。

「花王はものすごく早くからデータマネジメントや情報AIに着手しています。古くはユニバック(メインフレーム)を実装したのが1960年。世界的にもかなり先駆けて導入を行っています」と廣澤氏。

メインフレーム導入の目的は、顧客情報や社内情報を経営資源として管理することだった。当時は、世界的にも「ストラテジック・インフォメーション・システム(SIS)」という概念が流行していたが、花王はその時から経営戦略の根幹に情報を据えていた。

変化する市場環境とビジネスプロセス

廣澤氏は、こうした歴史的背景を外部環境の変化とともに解説する。2000年以前と以後では、生活者の購買行動や企業の競争優位性の源泉が大きく異なるという。

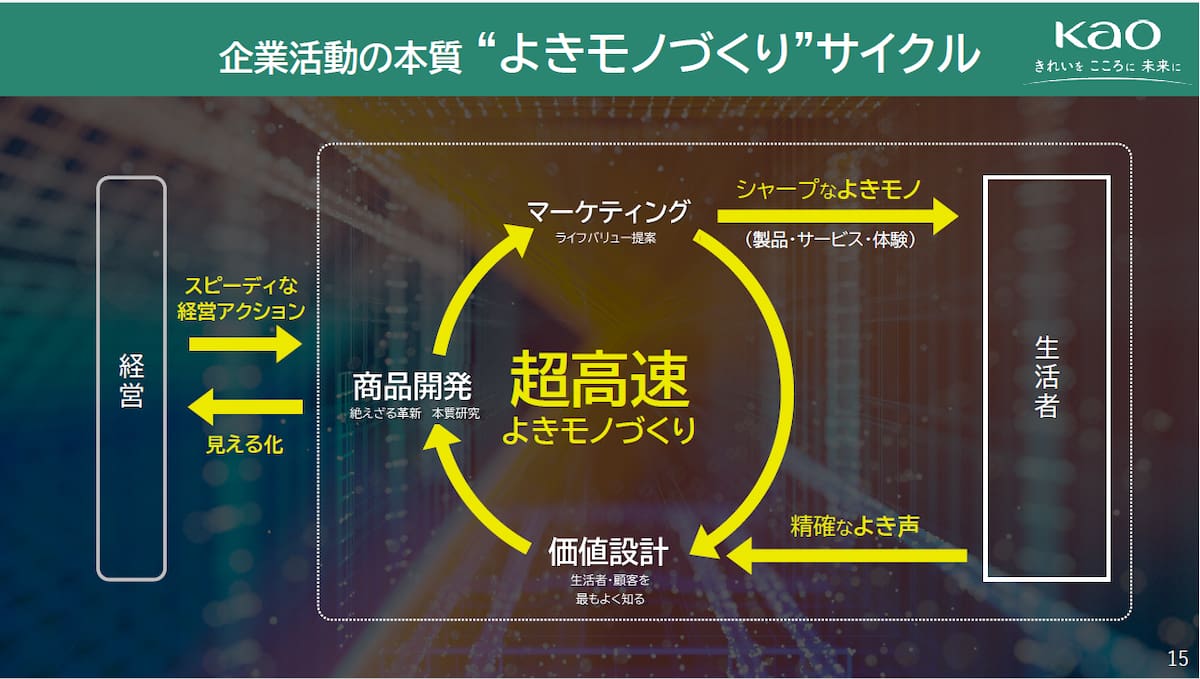

「かつては『よきモノづくり』に実直に取り組めば、それがそのまま価値につながっていた時代。花王でも機能的に他社より優れている製品を作ることが最重要であり、それ自体が差別化や競争の源泉となっていました。しかし2000年以降は界面活性剤に限らず様々な分野でコア技術が確立され、単純な機能だけでは生活者から選ばれにくくなったんです」。

さらに、インターネットやスマートフォンの普及により、情報が民主化され、生活者の購買行動は劇的に変化した。単に良い製品を作るだけでは差別化が難しくなり、ブランディングや顧客とのコミュニケーションといった、新たなプロセスが重要性を増してきた。

このような環境変化に対応するため、よきモノづくりを本質としながらも、社内の仕組みや組織、すなわちビジネスプロセス全体の見直しを含むDX戦略を構築する必要があると廣澤氏は強調する。

次は、4つの重点アクションで推進する花王のDX