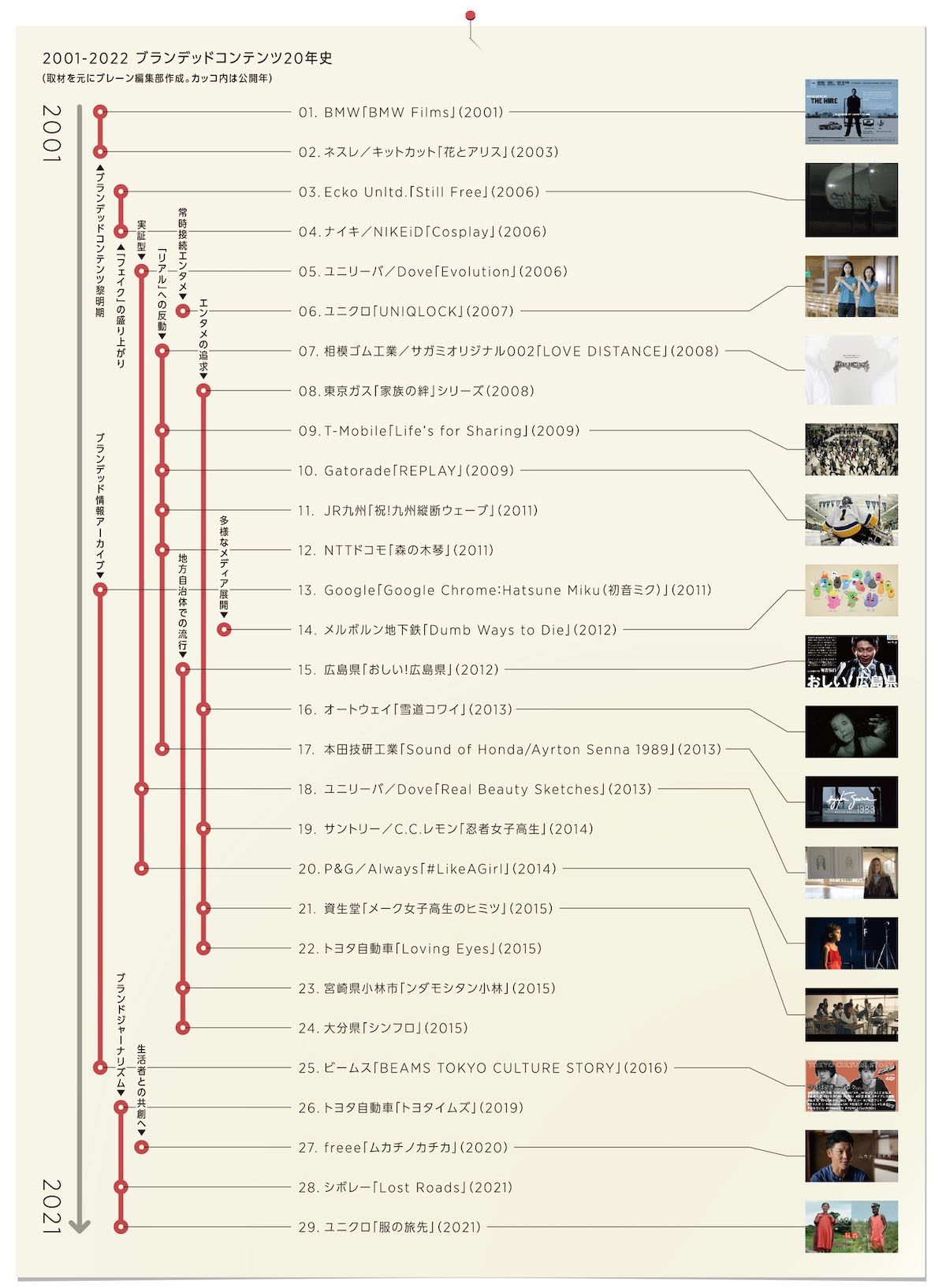

博報堂ケトル エグゼクティブ クリエイティブディレクター 木村健太郎さんと、PARTYのクリエイティブディレクター 眞鍋海里さんとともに、これまでターニングポイントとなった事例を交えブランデッドコンテンツの約20年を振り返ります。

(本記事は月刊『ブレーン』2022年6月号巻頭特集「物語の力で共感を呼ぶ 企業のブランデッドコンテンツ活用」より抜粋したものです)。

ブランデッドコンテンツ黎明期

「限りなくリアルに近いフェイク」へ

木村

:まずは言わずもがな、という感じですが2001年の「

」(01)からいきましょうか。これはアドではなくコンテンツでブランディングする「ブランデッド」という手法を発明したムービーです。何がすごいかというと、マーケティング予算を広告でなく全部コンテンツ制作につぎ込むという決断をしたこと。著名な監督を起用し、9本のショートムービーを制作。2003年のカンヌライオンズでは、フィルムでもサイバーでも評価できず、広告界を前に進めた「The Way Forward」を評価するチタニウムライオンが創設されました。

眞鍋

:僕はその当時はまだ学生でしたが、ブランデッドコンテンツを生活者として最初に体感したのは、「キットカット」(ネスレ日本)の「花とアリス」(2003)(02)だったと思います。「キットカット」の日本発売30周年を記念して、Webサイト「ブレイクタウン」でネット配信された短編映画で、その後長編映画化されました。僕は岩井俊二作品が好きだったのでそこで出会ったと思うのですが。当時「キットカット」に特別編のDVDがおまけで付いて売られていたりしたんです。今思えば国内のブランデッドコンテンツのはしりだったのかなと。

木村

:2000年代の事例としては、他にDroga5が手がけたEcko Unltd.の「

」(2006)(03)も。大統領専用機にスプレーで「Still Free」と落書きをする様子を映した素人撮影風の動画ですが、公開されると「これは何だ?」と世界中で一気にニュースになりました。BMW Filmsがブランデッドコンテンツ、エンターテインメントのはしりとするならば、「Still Free」はバイラルムービーのはしりだと思います。2006年はGoogleがYouTubeを買収した年でもあり、バイラルムービーが成立する素地が整ったタイミングだったのでしょう。

眞鍋

:僕がプランニングしたオートウェイのWebCM「雪道コワイ」(2013)(16)もまさにこの「Still Free」を下敷きにしてつくった記憶があります。バイラルの仕掛け方もそうですし、低予算でも可能な素人撮影フォーマットの中にCM的なマジックを入れる所を参考にしましたね。