「ブランドなんか大嫌いなブランド担当者が33年かかって、たどり着いたブランド論(実践編)」の第8回はブランド戦略を決めた後、どのようにコミュニケーション施策へ展開していくかについてです。具体的なコミュニケーション施策の話に入る前に、まずは「そもそもブランド(妄想)がどうやってできるのか」という基本から、順を追って紐解いていきます。

そもそも「ブランドはどうやってできる」のか?

実務者ブランドの定義では、『ブランドとは、生活者の頭の中に勝手にできたイメージ(妄想)』としています。あえて「勝手に」できたとしていますが、もちろん、ある日突然、消費者の頭の中に天からイメージが降ってきて、その結果として自然発生的にできるという意味ではありません。

企業や商品に関係する、何らかの情報が生活者に届いて(頭の中に入って)、それらの情報が頭の中で処理されて、自然発生的にイメージができるのです。(※本連載の前篇である「ブランドなんか大嫌いなブランド担当者が33年かかって、たどり着いたブランド論」第6回で、「梅干しはブランドづくりに意図的に取り組んでいないのに、梅干しにはブランドがある」とした理由もここにあります)。

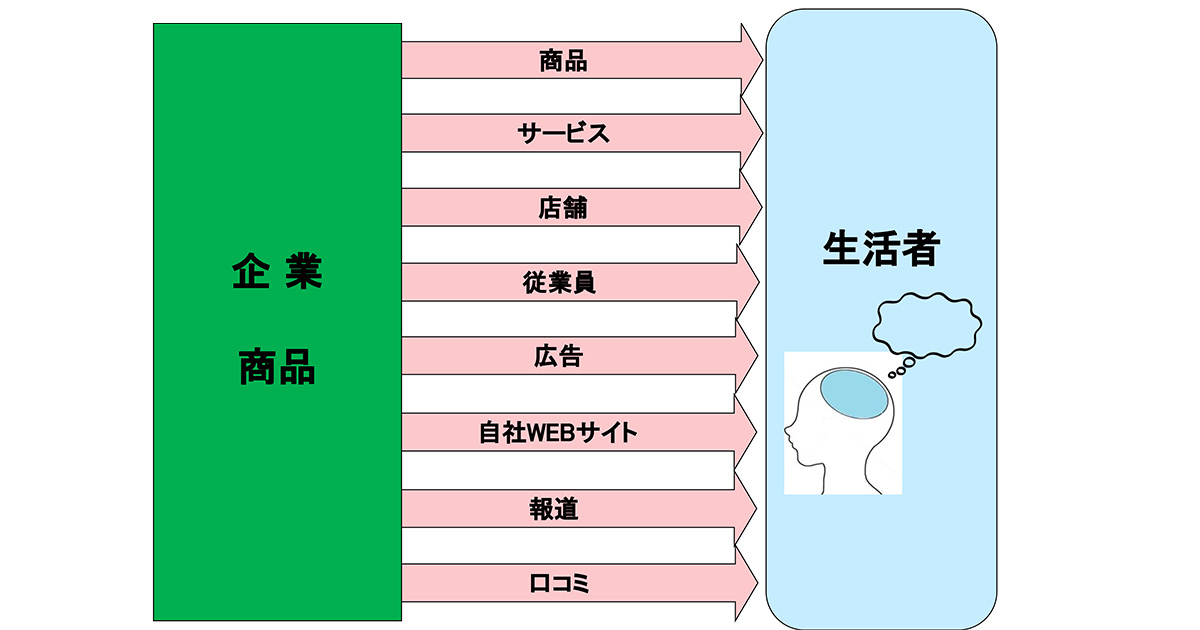

情報は「生活者」と「企業・商品」とが接触するあらゆる機会、様々な接点から伝わります。代表的な接点としては、『商品』『サービス』『店舗』『従業員』『広告』『自社WEBサイト』『報道』『口コミ』等が挙げられます。

よく誤解されますが、実践編第2回で説明したように、ブランドがつくられるのは『広告』という接点からの情報からだけではありません。情報を生活者に届けるための強力かつ有効な接点のひとつが『広告』であるというだけです。例えば、セブン-イレブンやファミリーマート等のコンビニエンスストアのことは、みんなが知っています。みんなが知っているのは広告というよりも、街にある店舗という接点からの情報の方が圧倒的に強いのです。

■企業・商品とのあらゆる接点から生活者は情報を収集する

ブランドづくりの基本であり、最も重要なことは、このあらゆる接点で生活者が受け取る情報が常に一貫していることです。すべての情報において「①ブランドアイデンティティ(存在価値)②ブランドプロミス(約束)③ブランドパーソナリティ(人格・個性)」が反映され一貫性があることで、どの接点から受けた情報を受けても、企業・商品サイドが意図するブランド(妄想)が生活者の頭の中につくられていきます。

ブランドづくりのためのコミュニケーション施策を検討するにあたっては、まず最初に生活者とのあらゆる接点において、「アイデンティティ・プロミス・パーソナリティ」のすべてと一貫性がある情報を、発信することを考えましょう。

現実には、広告と商品パッケージと店舗デザインなどの様々な接点で受ける情報が異なっていたり、アイデンティティ・プロミス・パーソナリティを定義してはいるものの、これらを反映した情報発信になっていない事例のが多いのです。

■あらゆる接点で必要な情報の一貫性