【前回コラム】「『ガラスの仮面』に学ぶマーケターのヒント①『感覚の再現』篇」はこちら

つい、やってしまいがちなプレゼンテーションの“失敗”

第1回は、私の好きな『ふたりの王女』に出演するための練習シーンを取り上げました。2回目となる今回は、『ふたりの王女』のオーディションシーンから学びを得ようと思います。

今回『ガラスの仮面』から学ぶヒントとは、“プレゼンテーションの基本”。広告・マーケティングに携わる仕事をしていると社内で上司や同僚に、そして広告会社にいればクライアントに対してなど、様々な相手にプレゼンテーションをする機会があると思います。プレゼンテーションの内容が良いか悪いかは別にして、プレゼンテーションを行うことに自信がない、苦手と感じている人は多いのではないでしょうか。今回は『ガラスの仮面』から、私が学んだプレゼンテーションの基本をご紹介したいと思います。

徐々に歳をとってきたこともあってか、最近はプレゼンテーションをする方から聞く方になることが多くなってきました。そんな中で私が、提案や企画内容の良し悪しは別として、プレゼンテーションの方法を改善したほうがよいと感じる2つのケースがあります。

1つめは若手の方に多いのですが、プレゼンテーション中にPC画面内や手元のメモをそのまま読みあげるタイプのもの。そしてもう1つは、配布資料(提案書)をほぼそのまま読みあげるタイプのものです。

一生懸命考えてきたことを余すことなく伝えたいのだろうという気持ちは分かります。でも読みあげているなら、手元のメモや資料を配ってくれればそれで済むと思うのです。わざわざプレゼンテーションという場があるのは、誰かが話すことによって、読む以上にその提案内容が分かりやすく、より良く伝わることが期待されているからのはず。それをしないというのは、大切な機会を無駄にしているように思います。だからこの手のプレゼンテーションを受けると、非常に残念な気持ちになります。では、どこを直せばいいのでしょうか。

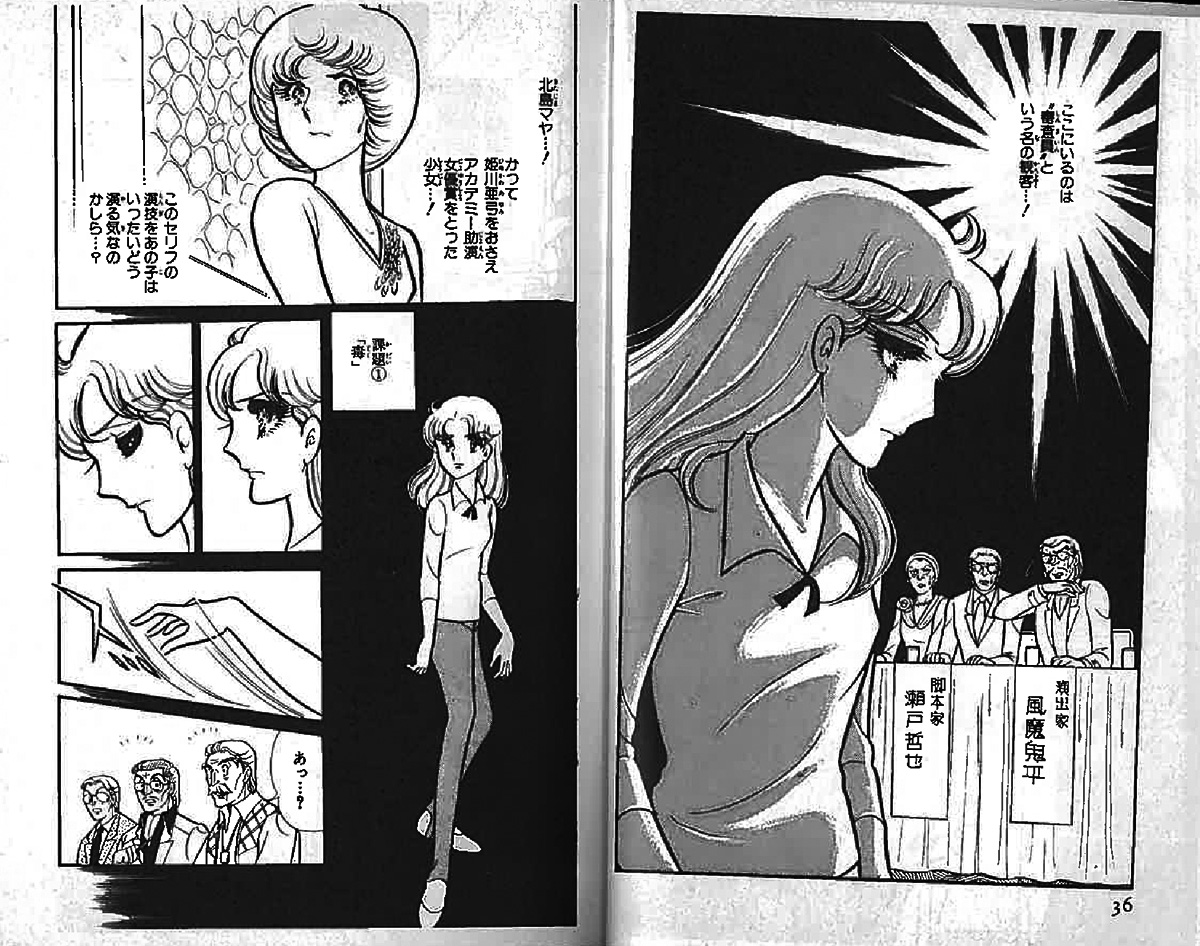

私はプレゼンテーションに臨む際、北島マヤの『ふたりの王女』オーディションシーンを思い出します。その1次審査においてオーディション参加者に『毒』というタイトルの短い台詞の台本が配られ、決められた時間内に暗記し、審査員の前でその台詞を披露するという課題が与えられます。参加者が台詞まわしの上手さや解釈の違いを見せようと四苦八苦する中、マヤは考えます。

「ここにいるのは“審査員”という名の観客…!」

オーディションで審査しているとはいえ、私の演技を観てくれる以上、彼らは観客。そうであれば、自分は女優として彼らを楽しませねばならない。どうすれば課題の『毒』という長台詞を楽しんでもらえるか。

そう考えたマヤは、自分の番になると、いきなり台所で調理するパントマイムを始めるのです。それには審査員も、彼女の芝居をこっそり盗み見しているライバルたちもビックリ。マヤはその台詞が語られるにふさわしい場所や人間関係といった背景を自分なりにリアルに構築し、パントマイムを交えて表現。オーディションの課題を『毒』というタイトルの一人芝居につくりあげるのです。

他の参加者が「演技のために演技している…」と評価されるのと対照的に、マヤのリアルな芝居は感動を生み、審査員から「観ている間中わたしは審査員ということを忘れ一人の観客になっていました」という感想を得て、1位でその予選を勝ち抜けるのです。私はこの『毒』のシーンが大好きなのですが、同時にここにはプレゼンテーションの基本があると思うのです。