ペイドメディアしか事前に認知量が分からない

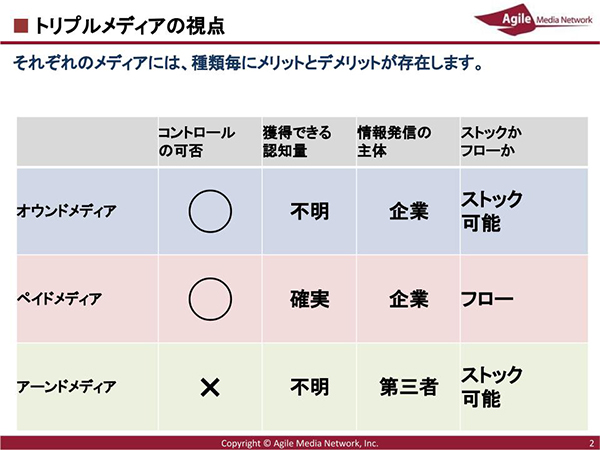

三つのメディアのポイントを簡単にまとめると下記の図のようになります。

特徴をざっくりまとめると、オウンドメディアは自社でコントロールできストックにもなるが、獲得できる認知量は不明。ペイドメディアは、コントロール可能な上、お金さえ払えば確実に認知を獲得できるが、ストック効果はあまり無い。アーンドメディアは、コントロール不能な上、獲得できる認知量も不明だが、発信者が企業以外の第三者でありストック効果もあるという存在です。

冒頭の話に戻ると、ここでポイントになるのが、コントロール可能で、獲得できる認知量が施策実施前に想定できるのがペイドメディアしかないという点です。

要は、単純に大量の認知獲得をしたいのであれば、そもそも、そのための手段として最適化されたメニューである「広告枠」が一番無難な投資なのであり、それと同等の役割をオウンドメディアやアーンドメディアに期待すると、当然リスクが大きいように見えるという話になります。

クチコミマーケティングバブルにしても、ソーシャルメディアバブルにしても、本来広告枠とは異なる存在であるはずのアーンドメディアに、ペイドメディアの代わりとしての「安い認知獲得」の役割を期待したために、「提案されるままにやってみたけど上手くいかなかった」という失敗事例が山ほどできることになりました。

最近注目されているコンテンツマーケティングにしても、最初の目的やオウンドメディアの役割を間違って定義してしまうと、同じ結果を生むことになりますから注意してください。

もちろん、以前ご紹介したNECのWisdomやプロアクティブのニキペディアのように、オウンドメディアで獲得できる認知量や売上貢献量がペイドメディアの効率を超えることはあります。

・参考:メディアのバナー広告を買うのと、自分たちでメディアを作るのはどちらが安いか?(上・B2B編)

・参考:メディアのバナー広告を買うのと、自分達でメディアを作るのはどちらが安いか?(下・B2C編)

ただ、これらの事例はあくまで、長年の試行錯誤によるストック効果が出たことで達成できている「結果」であるという点に注意が必要です。

「広告」と全く同じ短期の認知獲得効果を、広告とは別の存在であるはずのクチコミやオウンドメディアにそのまま期待するのは、明らかに間違い。その前提を抑えた上で、次回はアンバサダープログラム的なユーザーコミュニケーション活動の可能性について考えてみたいと思います。

「アンバサダー視点のススメ」バックナンバー

- マーケティング4.0の「究極の目標」は、顧客を推奨者にすること(2018/2/15)

- 広告主の皆さん、2018年はネット上での「宣伝行為」を一度あきらめてみませんか。(2017/12/26)

- 広告予算や内部資源が足りないときこそ、ファンの重要さが分かる(2017/11/07)

- Wantedly騒動に学ぶ、ネットの悪評を削除するリスク(2017/8/30)

- ネット動画の炎上騒動が相次いでいるのは、なぜだろうか?(2017/7/28)

- 不適切な「ネット広告枠」を利用している広告主が、炎上してしまう時代を迎える(2017/6/27)

- テレビCMの炎上が拡大する要因はメディア環境の変化にも。企業はどう向き合うか?(2017/5/18)

- 三ツ矢サイダーの新CM中止から考える、「テレビCM」の社会的責任(2017/4/25)

新着CM

-

クリエイティブ

クリエイティブ

品が良すぎる漫才(有元沙矢香)コピー年鑑2023より

-

AD

宣伝会議

宣伝会議

【広報部対象】旭化成のグローバル社内イベント成功事例を紹介

-

広報

広報

SNSの声を広報としての判断軸に活かす(広報担当者の情報インプット術/ヘラルボニ...

-

AD

地球を喜びで満たそう

-

広報

広報

モビリティサービス協会設立、業界の垣根を越えルール作りや提言

-

販売促進

販売促進

「脳トレ」でドライバーの健康増進、損害保険ジャパン 「運転脳トレ」のNeUと提携

-

AD

特集

特集

広報業務が変わる!PRのデジタルトランスフォーメーション

-

クリエイティブ

クリエイティブ

デコンストラクションで浮かびあがった9つの視点(木村健太郎)~『世界を変えたクリ...

-

広報

広報

社員との日常的な対話からアイデアを獲得(広報担当者の情報インプット術/グリーンモ...